映画祭を終えて

溝手 連

今年で14回目となる日藝映画祭のテーマは「声をあげる」というものだった。パレスチナ問題を企画の発端としたこのテーマでは、学生運動や、香港民主化運動、Me too運動など古今東西で起こった、起こっているさまざまな問題に目を向け、私たちが「今、声をあげるとしたらどのような方法があるのか」を考える機会を作ることを目指した。この映画祭が直接戦争を止めることはできないが、このような取り組みを継続することで必ず何かしら良い結果につながるのではないかと考えている。

学習院女子大のプレゼンの様子

また、本映画祭の運営を行なっていたメンバーは、「映画ビジネス」という授業で集まった。そこには私も含め大学入学当初から、「日藝映画祭をやりたい」という学生が何人もいた。日藝では、映画の撮影の仕方を教えてくれたり、映画の歴史を教えてくれるといった授業は溢れかえっているが、映画の配給であったり、映画の企画書の書き方を教えてくれるというような授業は「映画ビジネス」しかない。二年次では実際に現場で活躍している映画配給会社に務める方々からプロデューサーの方など幅広い講師の方々を招き、主に座学のかたちで授業が進んでいく。そして三年次では、主に映像表現・理論コースに所属する学生を中心として実際に自分たちが現場に出て映画祭を行う。二年次では演技コースや撮影録音コースの学生たちもいたが、三年次では大体が映表理の生徒であった。そして、結論から言うと日藝映画祭は学生生活最大の思い出であり、この経験が自分の今の強みでもある。他のメンバーも常々このようなことを口にしている。では実際に、映画祭を通してどのような力が身につくのかということを三つに分けて説明する。

まず一つ目は、様々な業界で活躍している方達と繋がることができるということである。この映画祭自体、チラシやポスターのデザインを含めて全て学生たちが決めている。そのためにまず、近年の映画ポスターを手がけているデザイナーを探し、この人にお願いしたいと生徒が思った時点で、生徒が直接連絡を取り交渉に移る。そして、デザイナーの方が決まったあたりから、チラシの裏面に記載するコメントを誰にいただくかという話に入る。その際も出た案の中から生徒が3~4人を選び連絡を取ってみる。その中で私は、四方田犬彦さんや、重信房子さんといった名だたる方達とやりとりを行う機会に恵まれ、その中には映画祭が終わった後でも交流がある人もいる。次に私たちは映画選定をしていくのだが、ここでも選んだ映画の上映権利を持っている配給会社に生徒自ら連絡を取り交渉していく。つまり、メンバーは映画祭を通して何十人もの業界人と連絡を取ることになり、そのやり取りを通じて社会人とはなにかというものを実感していくのである。中にはメールの書き方を学べたことが一番の収穫であったというメンバーもいたが、私も強くそう思う。この経験をしていない学生と比べると、メールの印象には大きな違いが出るのではないかと思う。

睡蓮みどりさんトークの様子

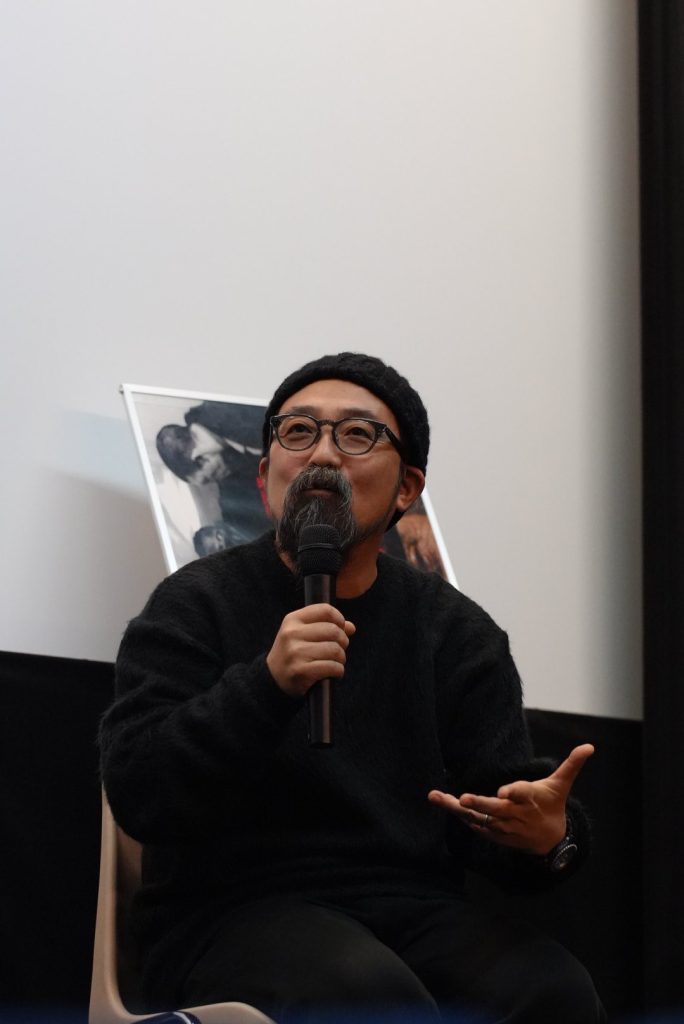

山下敦弘監督トークの様子

二つ目は、自分たちのやっていることがリアルタイムで各新聞雑誌や、ネット記事に載っていくことである。自分たちがインタビューで答えた内容が実際に新聞に掲載されていたり、自分の顔がネット記事に貼られていたりということは、ほとんどの学生は経験できないことである。また映画祭直近の10月から12月までの間は、あらゆる取材に生徒自身も疲れが見え始めてくるのだが、そうした時にこのような「かたち」としての成果物を見るととても力が湧いてくるのである。メンバーはいくつもの取材を通して、「前回の記事ではこういうことが言えなかったよね」と話し合いを重ねていく。最終的に12月あたりに取材を受けた記事がなんとなく一番いいことが言えたと思う。また、今年のパブリシティでの大きな成果はラジオ出演の機会に恵まれたことである。若者の間でも人気なメディア媒体であるラジオに出ることは私自身貴重な経験であった。しかし緊張のおかげで何の記憶もない。

「週刊金曜日」掲載ページ

最後は、映画について詳しくなれることである。映画選定の段階で、社会的な問題を描いている映画をほとんど知らなかった受講生は、そのテーマにあった作品を根掘り葉掘り調べていくのだが、その過程で今まで、そして今後もこのような機会がないと知らなかっただろうというような映画をたくさん見ることになる。今回はテーマの関係で、ドキュメンタリー映画が大きく割合を占めたが、小川紳介や土本典昭といった日本を代表するドキュメンタリー作家を知ったこともこの映画祭があったからである。そして、自分たちが上映したいという映画がスクリーンに映っているときのあの感動は忘れ難いものがある。観客の人はどのような気持ちで見ているのだろうと不安にもなるが、大体は好印象であった。

最後に「映画ビジネス」という授業を通して映画祭を行ったこと、中でもリーダーとして活動できた一年間はとても充実した日々であった。映画について普段とは異なった視点から考えることができ、今後の人生において何度でも立ち返って考えたい素晴らしい体験の数々であった。

メンバー集合写真

パンフレット売り場の様子

◆開催中、および開催間近の映表理関連のイベント等

映像表現・理論コース 教員有志によるTwitterアカウント

映像表現・理論コースのインターンシップレポート(まとめ)

2017年度、2018年度

2016年度

2014年度、2015年度

◆過去の映表理関連イベント等

2019年12月13日〜19日

映画祭「スポーツの光と影」

映表理の卒博ツイッターはこちら↓

映像表現・理論コース 卒博2018

2018年12月8日〜14日

映画祭「朝鮮半島と私たち」

2017年12月9日〜15日

映画祭「映画と天皇」

2017年12月開催

インターリンク:学生映像作品展(ISMIE)2017

2017年3月

2017年「映表理の卒博」のホームページ

2016年12月10日〜12月16日

「宗教映画祭」

2016年3月30日〜4月4日開催

映表理の学生による『映画「基礎」史展』

2016年3月開催

『日藝の卒博』映表理関連行事(まとめ)

2015年12月開催

「ニッポン・マイノリティ映画祭」

2015年10月開催

インターリンク学生映像作品展(ISMIE2015)

ISMIE2015の様子

2014年12月開催

映画祭「ワーカーズ2014」

2014年10月開催

インターリンク学生映像作品展(ISMIE2014)