撮影・録音コース

|コースTOP| 映像表現・理論コース| 監督コース| 撮影・録音コース| 演技コース|映画制作の根幹となる映像と音響の技術を習得するために、「撮影」「録音」の領域から実践的なカリキュラムを構成しています。1年次より、フィルム、デジタルの両面から各種の機材を用いた実習を中心として、表現技術のあり方を追究していきます。さらに、原理となる自然科学の知識を得て、より深い技術的教養を育みます。2年次以降は、「監督」「演技」コースとの共同作業を行い、照明技術や特殊撮影、仕上げ作業に至るまで幅広く実践力を培います。3年次からは適性や志望分野に専攻を絞り、作品制作や研究活動を継続していきます。

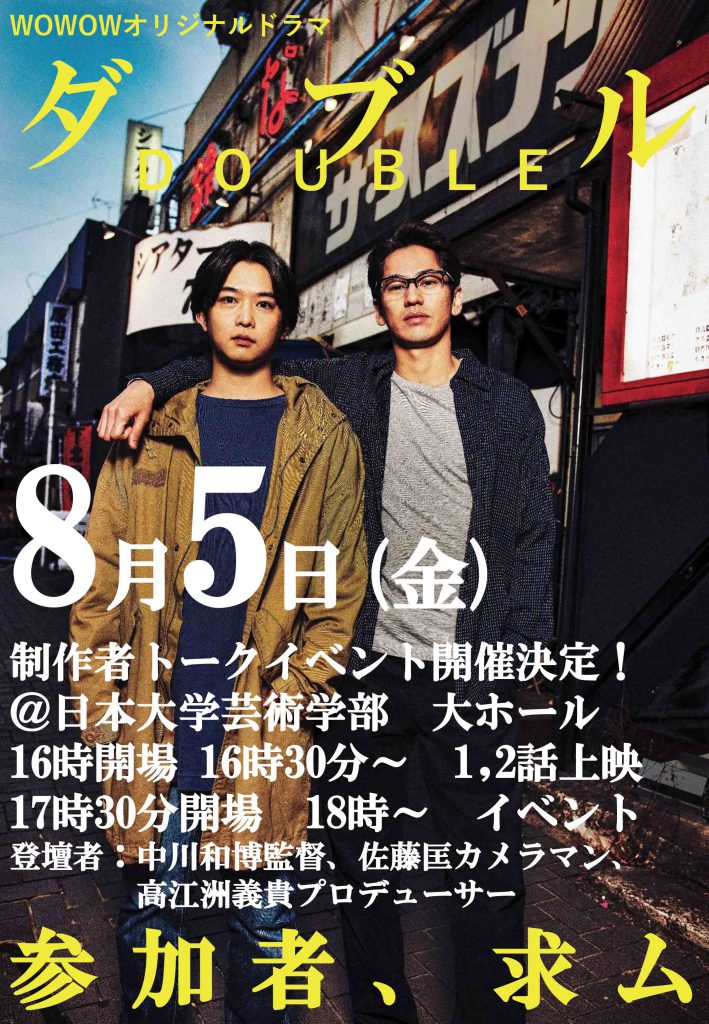

8月5日にWOWOWオリジナルドラマ「ダブル」の上映と制作者トークイベントを開催。

『WOWOWオリジナルドラマ ダブル』は、第49回小学館IKKI新人賞「イキマン」受賞でデビュー後、『わたしの宇宙』や『潜熱』などの作品を生み出してきた漫画家・野田彩子が手がけ、2020年に第23回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で優秀賞を受賞した、現在『ふらっとヒーローズ』で連載中の漫画作品をドラマ化したもの。

主人公は、天性の才能を持った俳優と、彼の才能をいち早く見出し世に送り出そうと支える“代役”俳優の2人。天性の魅力と秘めた才能を次第に開花させていく宝田多家良役を千葉雄大、自身も「世界一の俳優になりたい」という夢を抱きながら、多家良の才能に惚れ込み、演劇のいろはを教え生活も支えるもう一人の主人公・鴨島友仁役を永山絢斗が演じる。そのほか、桜庭ななみ、堀井新太、工藤遥、神野三鈴、津田寛治がメインキャストとして名を連ねる。 2人の俳優を軸に、夢を抱き、時に挫折し、登場人物たちがそれぞれの思惑を巡らせながら織りなす濃密な人間ドラマとなっています。

この作品の制作には多くの芸術学生卒業生が参加しており、その制作スタッフ陣のルーツである日本大学藝術学部のキャンパスで学生達と、監督、撮影カメラマン、プロデューサーを交えたトークイベントを行いました。「夢は呪いなのか? 才能とは何なのか?」、ドラマ『ダブル』の制作秘話を披露しながら、映像業界を走り続ける30代のクリエイターたちと、これから社会に出ようとする学生たちが熱い言葉を交わしました。

この日は大ホールのスクリーンで1,2話の上映後、

プロデューサーの高江洲義貴さん【平成21年度 監督コース卒業生】

[記事詳細はこちら]

先日、富士フイルムの方にお越しいただき、レンズセミナーを開催しました。

映画用のレンズはシネレンズと呼ばれていて、写真用のレンズとは少し構造が違い、映像を撮りやすい仕様になっています。

メーカーによってそれぞれの特色があり、色味やボケ味なども違います。

そこで、同じカメラ(SONY VENICE)を立てて、違うメーカーのレンズ(ZEISS Supreme Prime 50mm T1.5とFUJINON Premista28-100mm

[記事詳細はこちら]

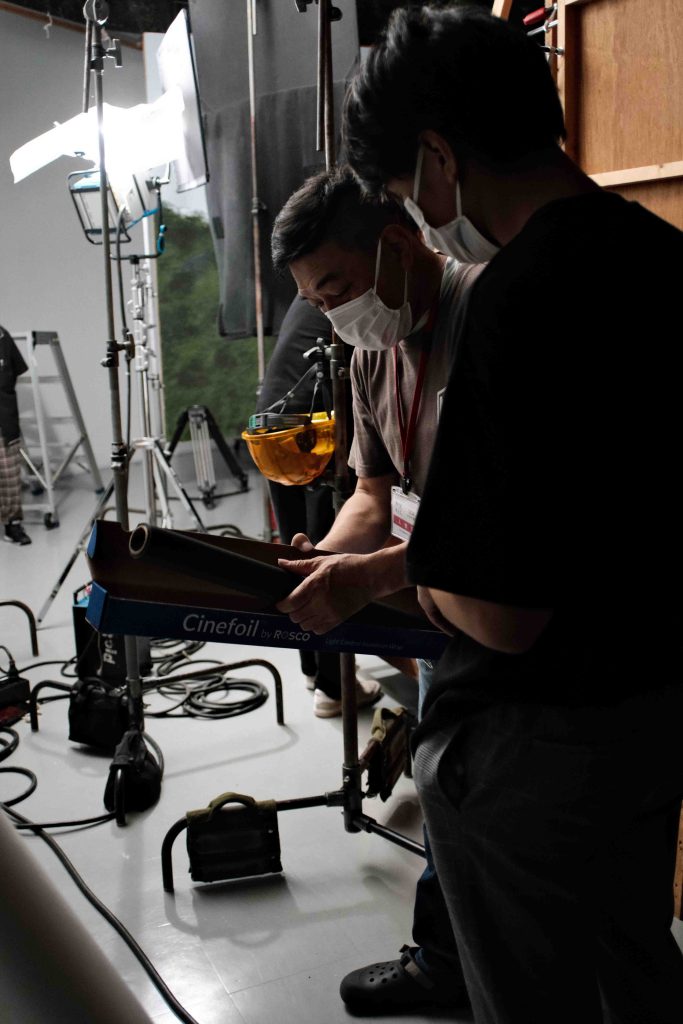

映画撮影実習その2です。

一言で言ってしまえば「暗い部屋」ですが、

このような空間を演出するためには・・・

こんなにもたくさんの照明を立てる必要があるのです。

暗い部屋を作るなら照明は少なくて済みそうなものですが、暗闇を作るにもやはり照明が必要になるのですね。

そこが映画を作る面白さでもあります。

[記事詳細はこちら]

夏休みに入りましたが、撮影の実習は続きます。

映画撮影演習という夏季集中授業を行っています。

前期に学んできたことを踏まえて、

プロの技師の方に教えていただきながら

自分たちでライティングを行ったり

特機などを使い

撮影を通じて学んでいきます。

[記事詳細はこちら]

今更ですが、7月7日に日藝の七夕祭が行われました。

コロナ禍で楽しみも少ない学生さんのために、感染対策をとりながら開催できるイベントをということで

この日のために準備しました。

まずは竹を手に入れるところから

竹を立てます

当日は小さい竹もセット

わたあめも

この日は浴衣で受講推奨日ということで

皆さん思い思いの格好で夏らしく楽しみました。

[記事詳細はこちら]